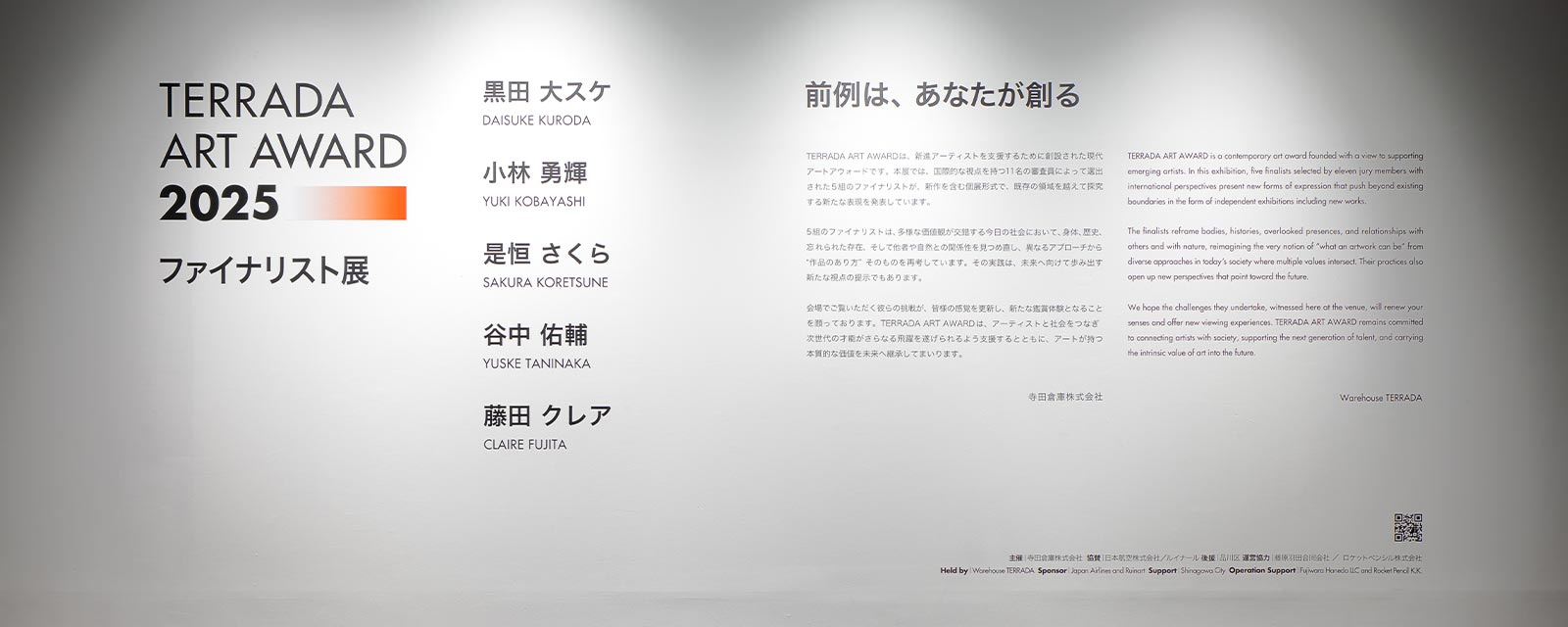

国際的な舞台で活躍し現代アートに深い見識を持つ審査員11名による審査の結果、2025年9月、5組のファイナリストが選出されました。

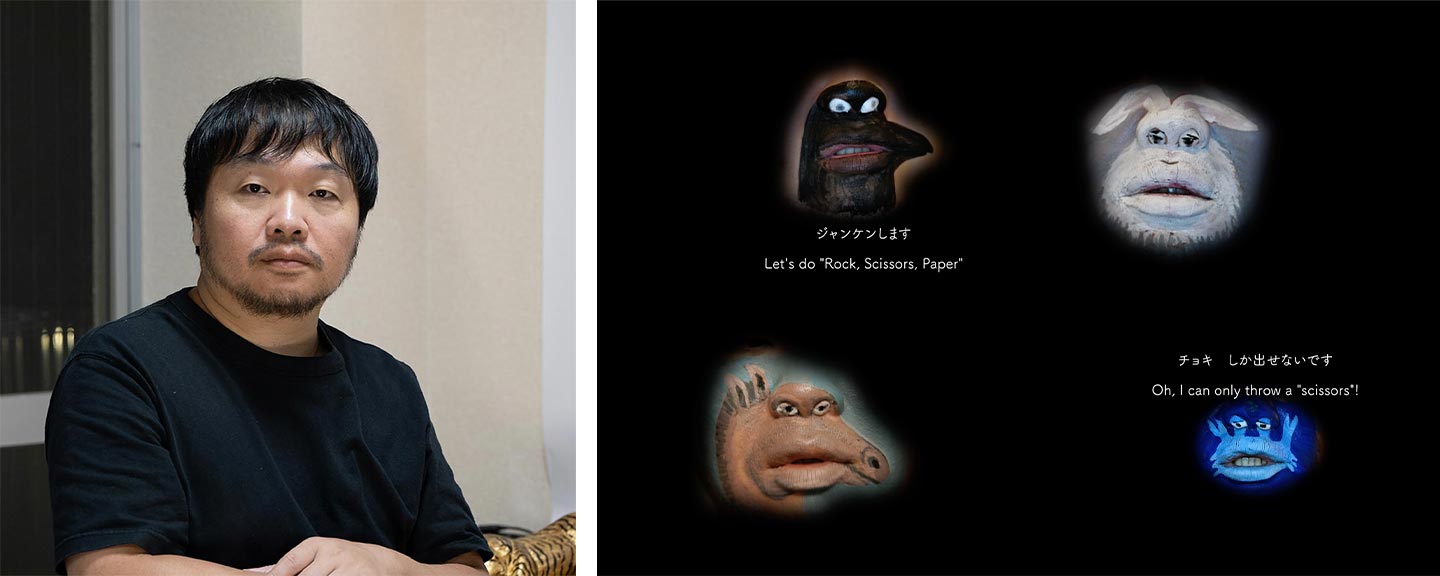

黒田 大スケくろだ だいすけ

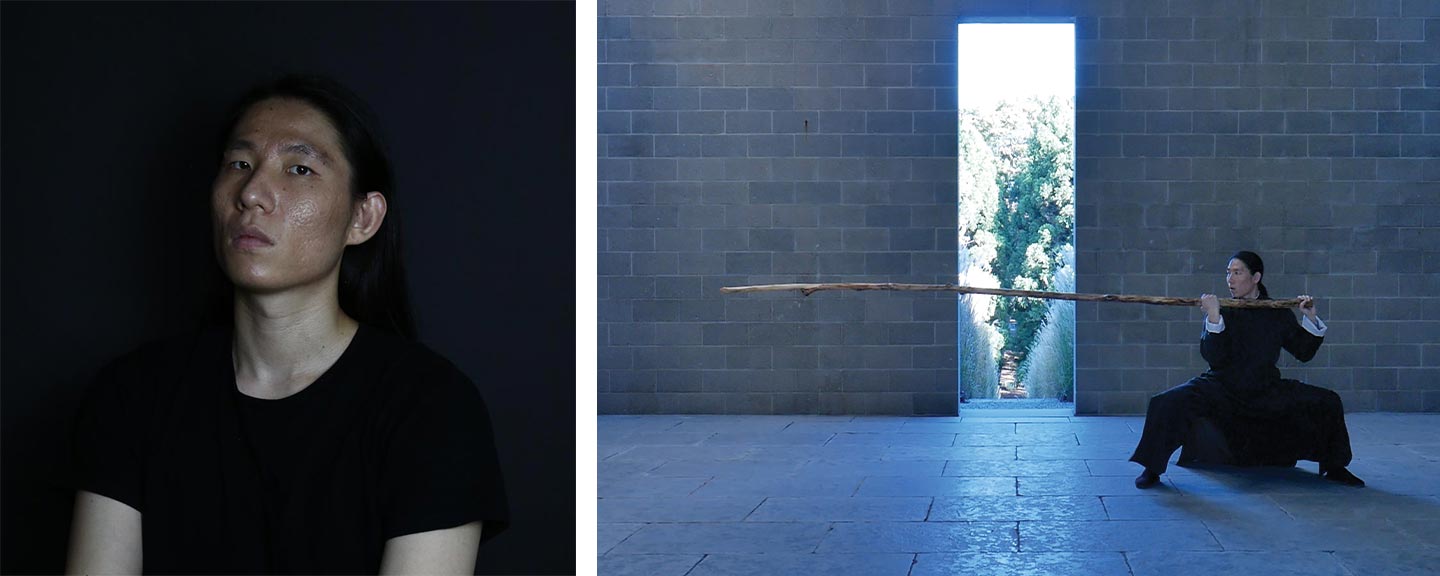

小林 勇輝こばやし ゆうき

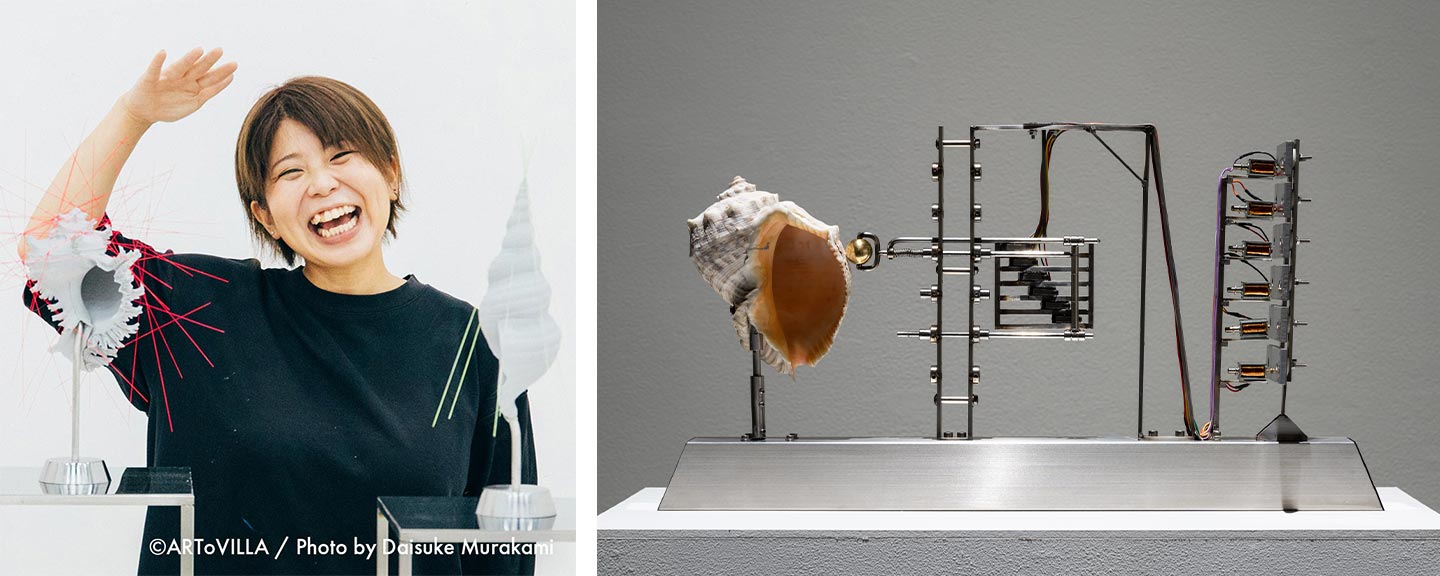

是恒 さくらこれつね さくら

谷中 佑輔たになか ゆうすけ

藤田 クレアふじた くれあ

黒田 大スケ

くろだ だいすけ

Artwork by Daisuke Kuroda, Photo by Keizo KIOKU

ファイナリストコメント

このたび、寺瀬由紀賞をいただき大変光栄に思います。ありがとうございます。私にとって作品制作は、基本的に孤独なもので、さまざまな困難があり、まるで暗闇の中を手探りで歩いているような不安があります。そうした中でTERRADA ART AWARDを受賞できたことは本当に嬉しく励みになります。今回の作品は近年取り組んできた、彫刻家について調査し、対象にした彫刻家を即興的に演じるビデオ作品を含むシリーズです。人体彫刻を手がけていた彫刻家たちがどのようにして抽象的な表現へ辿り着くのかに興味を持って取り組みました。一連の作品は、「『彫刻』 とは何か?」という彫刻家であれば誰でも一度は向き合う問いに対する私なりの一つの答えともなっています。ぜひ多くの方にご覧になっていただきたいです。

そして、今回の作品制作・調査、ならびに展覧会の開催にあたり、ご協力いただいた全ての皆様にお礼申し上げます。 黒田 大スケ

PROFILE

1982年京都府⽣まれ。広島市⽴⼤学⼤学院博⼠後期課程修了(彫刻)。2019年~2020年⽂化庁新進芸術家海外研修員。社会の中に佇む幽霊のような忘れられた存在に注⽬し作品を制作している。近年は彫刻に関するリサーチを基に、近代以降の彫刻家についての映像作品を制作。近年の主な展覧会に、『記憶と物―モニュメント・ミュージアム・アーカイブ―』(広島市現代美術館、2025年)、『天幕のためのプラクティス』(⼤阪府⽴江之⼦島⽂化芸術創造センター 2025年)、『第7回昌原彫刻ビエンナーレ2024「silent apple」』(韓国昌原、2024年)などがある。

《海へゆけ》2025

小林 勇輝

こばやし ゆうき

Artwork by Yuki Kobayashi, Photo by Keizo KIOKU

ソロパフォーマンス

1月17日(土)、24日(土)、31日(土)、2月1日(日) 各日16:00~約1.5h

公開稽古

会期中毎日14:00〜17:00

最終審査員コメント

武術は一般的に男性性と結びつきやすい。しかし、小林は、女性によって創始されたと言われる詠春拳を身体的に学んで参照し、クィアの視点から、武術を男性性から解放し、身体的なコミュニケーションの術として再解釈を試みている。イギリスの大学で学んだが、アジア各地をフィールドとしており、欧米一辺倒でもなく、日本国内に留まるのでもなく、地域や文化圏を横断しながら制作する。さらにアートとパフォーマンスの境界も乗り越える。異文化に学ぶ真摯な姿勢も印象的で、リサーチ型で脱中心的な新たなアートの出現を期待させる。 鷲田めるろ/金沢21世紀美術館 館長、東京藝術大学 准教授ファイナリストコメント

このたびは TERRADA ART AWARD 2025 ファイナリストへの選出、ならびに鷲田めるろ賞をいただき大変光栄に存じます。2019年以降、京都から始まり、香港、中国本土、ニューヨーク、横浜など各地での交流・鍛錬・リサーチへの皆様の寛大なご支援に心より感謝申し上げます。

鷲田めるろ賞の受賞にあたり、アートとパフォーマンスの境界や、地域や文化圏を横断した制作などについてコメントをいただき、本プロジェクトだけでなく、過去のスポーツ経験やイギリスでの生活など、大袈裟ではありますが、各地での出会いや学びのそれぞれに意義があったことを、改めて実感しました。特に本プロジェクトが複数の学際的表現を含む中で、リサーチ過程や身体的なコミュニケーションの要素に関して評価いただいたこと、また展示発表する機会をいただけたことをとても嬉しく思います。

受賞により、今後の活動の発展へも後押しをいただき、より身が引き締まる思いです。 小林 勇輝

PROFILE

1990年東京都生まれ。2016年ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修士修了。2019年パフォーマンス・プラットフォーム 「Stilllive」を設立。『2023年度ACC日本グラントプログラム』個人フェローシップ ビジュアルアート部門受賞。近年の活動に、『CHAT 5周年記念展 - Factory of Tomorrow』(Centre for Heritage, Arts and Textile、2024年)、『ウォーターミル・センター 2024 アーティスト・イン・レジデンス』(ニューヨーク)、『2025年度 ACYアーティスト・フェローシップ』など。

「詠春拳プロジェクト」パフォーマンス風景 2024

是恒 さくら

これつね さくら

Artwork by Sakura Koretsune, Photo by Isao Negishi

最終審査員コメント

過酷で暑すぎる夏、過剰で激しすぎる雨、地球が悲鳴を上げる温暖化や環境の変化が、私たち、そして表現者にとっても緊急の課題となっている。アラスカで先住民芸術を学ぶことからスタートした是恒さんは、日本各地、また国外でもさまざまな土地を訪れ、刺繍や陶器など手から生み出すもの、詩や言葉といった思考から紡ぎ出すもの、さまざまな方法を駆使して、生けるものと自然、中でも鯨と人をめぐる関わりを探究し続けてきた。各地に残る、時には消えゆく物語や道具や技術を、表現という創造力を駆使して、共有し、記憶し、伝える術を、作品を通じて形にしようとする。それは私たちを取り巻く環境の未来を想像する力も期待させてくれる。 神谷幸江/国立新美術館 学芸課長ファイナリストコメント

TERRADA ART AWARD 2025で展示を実現できたこと、神谷幸江賞をいただいたことを光栄に思います。約10年前に始めた旧作と新作を合わせた今回の展示では、この間に起きた自身の思考の変化を振り返りながら制作を進めました。それはまた、さまざまな土地を訪れる中で今回の新作に用いた鯨の素材と巡り合うまでの時間でもありました。

急速に進む環境変化や、崩れつつある人と他種生物の均衡は、多くの人にとって切実な課題となっています。議論が拡大する中で忘れられていく感覚や物語もあると感じます。一頭の鯨とひとりの人の間に起きた出来事が普遍的なものではなくとも、人と自然の関わりの複雑さと深遠さを示すこともあります。誰もが無関係でいられない課題に向き合う中で、議論を単純化することなく、複雑な状況を複雑なまま考えていく想像力が未来をひらいていくと考えています。表現を通して、そのことを伝えていきたいです。 是恒 さくら

PROFILE

1986年広島県生まれ。2010年アラスカ大学フェアバンクス校卒業(BFA)。2017年東北芸術工科大学大学院修士課程修了。2022年~2023年文化庁新進芸術家海外研修制度にてノルウェーに滞在、オスロ大学文化研究・東洋言語学科に客員研究員として参加。近年の主な展覧会に、『VOCA展2022』(上野の森美術館)、『currents / undercurrents -いま、めくるめく流れは出会って』(国際芸術センター青森、2024年)、『国際芸術祭あいち2025』などがある。

《空想玩具シリーズ》2015- Photo by Isao Negishi

谷中 佑輔

たになか ゆうすけ

Artwork by Yuske Taninaka, Photo by Keizo KIOKU

最終審査員コメント

ベルリンを主な拠点に、彫刻やダンスなどの領域を横断しながら、他者や周囲との関係性や、その環境の中で自身の存在をパフォーマティブに探り続ける谷中による今回の作品は、その最終的な形態がファイナリストの中でも最もイメージしにくいものであった。しかし、その作品の分かりにくさは、今の社会をどう見つめているか、谷中が探ろうとしている世界観への興味を掻き立てる。我々が日常の中で当然のように思い込む社会のシステムに対し、その環境に身を置かざるを得なくとも、自身の身体を基点に挑もうとする姿勢と、制作に対する谷中ならではの固執が、結果として立ち現れる彫刻をより魅力的な造形に導いている。 金島隆弘/金沢美術工芸大学 芸術学専攻SCAPe 准教授ファイナリストコメント

このたびは金島隆弘賞をいただき、大変光栄に感じております。まだ作ったことのない作品のプランでファイナリストを選出するという、本アウォードのユニークな趣旨のもと、客観的に見れば成立するか分からないとも思われた作品が、無事にでき上がりました。今はほっとしています。今回の作品は、複数人の参加によって演奏が成立する”楽器”であり、同時に“彫刻”でもあり、“インタラクティブ作品”でもあるという、複層的な構成です。未知の要素も多い計画でしたが、チームの協力によって形にできたことを嬉しく思います。

最終審査員へのプレゼンテーションで印象に残っているのは、「インタラクティブな作品の可能性をどのように担保するか」という質問でした。その際は、「正直まだ分からない。運営のリソースによって変わる部分もあるので、実現に向けて積極的に話し合い、協力して進めたい」という趣旨でお答えしました。結果として、来場者が楽器を演奏できる形で完成しました。現場の皆さまのご尽力に、心より感謝申し上げます。 谷中 佑輔

PROFILE

1988年大阪府生まれ。2012年京都市立芸術大学美術学部彫刻専攻卒業。2021年HZTベルリン Solo/Dance/Authorship 修了。展覧会や舞台公演を横断しながら、身体の脆弱性についての作品を発表している。近年の主な個展に、『弔いの選択』(十和田市現代美術館、2024年)、『Osaka Directory 8』(大阪中之島美術館、2024年)。主な舞台発表に、『空気きまぐれ』(京都芸術センター、2023年)、『Gallop』(CoFestival Ljubljana、2022年)など。

《Gallop》2022/2024 Photo by Kuniya Oyamada

藤田 クレア

ふじた くれあ

Artwork by Claire Fujita, Photo by Keizo KIOKU

最終審査員コメント

速度が正義になった世界で、本作は「時間を省けないもの」が確かに存在すると示す。AIなら工程を飛ばして結論だけ取り出せても、生命の変化は積み重ねでしか起きず、理解や関係も同じく「経過」を通らないと立ち上がらない。だから時間はコストではなく、質を生む材料になる。ここで前景化されるのは、言語・数値・ログに回収されない暗黙知―気配の察知、距離感の調整、沈黙の読み、微差への反応―であり、それは短時間で得られる情報では代替できない。暗黙知は曖昧さではなく、断定を急がず観察を続けることで育つ判断の精度だ。本作は、急ぐほど見落とすものが増えるという事実を体験として手渡し、鑑賞者の注意の速度そのものを作り替える。 真鍋大度/アーティスト、プログラマ、コンポーザファイナリストコメント

このたびは真鍋大度賞をいただき、心より光栄に思っております。価値観が大きく変化する時代の中で、効率や即時性だけでは測れない、待つことや余白の大切さを、制作を通して改めて実感しました。本アウォードには、この展示を一区切りとして、新たな挑戦へ踏み出す節目として応募しました。制作期間中、作品と静かに向き合い続けた3カ月は、外界から距離を取りながら淡々と手を動かすことができた、人生の中でも特に生きがいと純粋な楽しさを感じられた、かけがえのない時間でした。また、多くの方々の支えや出会いに恵まれ、作品を完成させることができました。

今後の挑戦としては、牧場そのものを一つの作品と捉え、馬を用いたホースセラピーとアートを掛け合わせた活動に取り組んでいきます。この受賞をきっかけに、活動への応援やご参加、ご協力をいただけましたら幸いです。 藤田 クレア

PROFILE

1991年生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。動力的な装置と自然由来の素材を組み合わせ、社会構造や人間関係の中で直面する問題や葛藤を出発点に作品を制作する。主な個展に、『ふとうめい な 繋がり』(資生堂ギャラリー、2020年)、主なグループ展に、『SOUND & ART展』(アーツ千代田3331、2021年)、『 底に触れる 現代美術 in 瀬戸』(愛知県瀬戸市、2024年)がある。

《Invisible soundscape ~version 1 : (1 + √5)/2+x~》2020 Photo by Ken Kato

ファイナリスト展

「TERRADA ART AWARD 2025 ファイナリスト展」では、 倉庫をリノベーションしたアーティストの世界観・才能を開花させる空間を舞台に、ファイナリスト5組が「TERRADA ART AWARD 2025」へエントリーした展示プランによって独自の展示を創り上げ、未発表の新作を含む作品を発表します。

- 会期

- 2026年1月16日(金)~2月1日(日)

※ 会期中無休

- 時間

- 11:00~18:00(最終入館 17:30)

- 入場料

- 無料

- 会場

- 寺田倉庫 G3-6F(東京都品川区東品川2-6-10 寺田倉庫G号)Google Map

- アクセス

-

東京モノレール羽田空港線 天王洲アイル駅中央口 徒歩5分

東京臨海高速鉄道りんかい線 天王洲アイル駅B出口 徒歩4分

※ 施設内に駐車場はございません。お近くの有料駐車場をご利用ください。

ファイナリスト紹介

「TERRADA ART AWARD 2025」のファイナリスト5組を、インタビューや「TERRADA ART AWARD 2025 ファイナリスト展」の展示風景を交じえご紹介いたします。

TERRADA ART AWARD 2025 ファイナリスト紹介ムービー(約4分) Filmed & Edited by SUZUKI Yusuke (USKfoto)

最終審査員 × ファイナリスト オンライン対談

最終審査員とそれぞれ各審査員賞を受賞したファイナリストとのオンライン対談を実施しました。

金島隆弘 x 谷中佑輔

神谷幸江 x 是恒さくら

寺瀬由紀 x 黒田大スケ

真鍋大度 x 藤田クレア

鷲田めるろ x 小林勇輝

審査員総評

最終審査員 (二次審査を終えて)

金島 隆弘

金沢美術工芸大学 芸術学専攻SCAPe 准教授

今回の審査では、TERRADA ART AWARD が日本の現代アートシーンに定着したことで、アウォードに相応しい応募が増えた一方、その枠に収まりきらない挑戦的な作品が少なくなった印象も持ちました。しかし、世界各地で活躍する日本人作家からの応募が増え、海外との接点としてこのアウォードが機能する実感を持てたことも事実で、世界と繋がる日本の登竜門的な存在として今後発展していくことを切に願います。作品の制作理由や最終的な展示内容をより明確にしたり、焦点をより絞ることで最終まで残ったであろう作品も多くあった中、ファイナリストの5名の作家は、今日の社会的背景や美術の⽂脈を踏まえながらもより実践的に、 各々独自の視点から作品を構想できていたことが印象的で、作品の完成が今から楽しみです。今の時代を試行錯誤しながら制作に励む多くの若手作家の意欲に触れることのできるこのアウォードに審査員として参加させていただき、毎回ありがたく思います。神谷 幸江

国立新美術館 学芸課長

私たちが自由に国や地域を行き来できる。多くの人々と知り合い、さまざまな⽂化と出会うことができる。その当たり前と思っていた世界に、暗雲が立ちこみ始めてきた。TERRADA ART AWARDへの数々の応募提案からは、活躍と飛躍の機会に備える次世代の表現者たちの多くが、分断が始まる時代の空気をしっかりと感じ取り、それぞれに応え抗おうとしていることが伝わってきた。さらにファイナリストたちは、決して一度の思いつきではなく、思考する姿勢と構想をもう一歩展開する実践力が伴っていると感じられた。気をつけたいのは、緊急性の高い社会的課題を取り上げようとするあまり、表現が流行り言葉のように表層的な繰り返しに陥っていないかだ。危機の時代に向かう想像力を美術表現がいかに持てるか、応募者のプロポーザル実現に期待したい。寺瀬 由紀

アートインテリジェンスグローバル ファウンダー

TERRADA ART AWARDも定期的な開催を再開して3回目と言うこともあり、今回は応募された作家の皆さんの全体的な経験の豊かさや作品の質の高さが特に目立ったように思います。全体的には、作家の原体験や個人的な経験をきっかけに、オーディエンスが共感し考えさせられるメッセージへ昇華させていける、即戦力および適応力が高く、国際的な舞台に出ても遜色のない作品が今までに比べても圧倒的に多かったように感じます。同アウォードが国内の公募展として、力のある作家に認められ、そのような地位を築いてきていることは、非常に喜ばしいことです。一方で、今回は思っていたよりも経験歴の短い、年齢の若い作家さんの応募が少なかったように見受けられる点も、少し個人的には気になりました。言語化する力は経験値が高い作家の方の方が巧いからこそ、最終まで駆け出しの若い作家が残りにくかったということなのかもしれませんが、ワクワクさせる荒削りな若い作家さんたちのほとばしるエネルギーも是非もっと見てみたいですし、若い作家の皆さんも是非今後も臆せずに挑戦して欲しいとは思っています。真鍋 大度

アーティスト、プログラマ、コンポーザ

総じて、TERRADA ART AWARD 2025の応募作品は、身体反応や動物/環境との関係といったモチーフを通じ、人間中心の世界観を問い直し、歴史や記憶の空白に光を当てる作品が多い。インスタレーションとパフォーマンス、映像、テキストを重層的に組み合わせ、観客参加や地域協働を重視する表現が目立った。テクノロジーは手段にとどまり、人間の予測不能な身体性や共生の可能性に焦点が置かれている。また、祝祭的な楽しさと批評性、フィールドワークに根ざした地域性と普遍的なテーマを併存させる作品が多く、歴史や社会に対する批評的な視点と、共同体の生成や対話の場を生み出そうとする実践が今回の特徴といえる。鷲田 めるろ

金沢21世紀美術館 館長、東京藝術大学 准教授

5人のファイナリストには、いずれも一定の実績がありながら、今後作品を豊かに展開してゆくことが期待できる作家を選ぶことができた。民俗学的なアプローチをとる是恒さくら、彫刻史の政治性に向き合う黒田大スケ、武術をクィアの視点から捉え直す小林勇輝、新たなテクノロジーを彫刻的に扱う藤田クレア、谷中佑輔といった今日の美術における重要なトピックに取り組む作家たちがバランスよく残った。他方、2021年、23年のアワードで優れた作品がファイナリスト展で展示できた「移民」というテーマに関しては、今回は最終選考で優れた作品はあったものの、ファイナリスト展には残せなかった。銅像など具象彫刻を対象とすることが多かった黒田が今回のプランでは抽象彫刻をテーマとし、呼吸をテーマにパフォーマンス作品をつくってきた谷中が今回は息を使った楽器をモチーフとした立体作品に取り組むなど、これまでの経験を踏まえた新作に期待する。一次審査員

池城 良

アーティスト、ミュージシャン、研究者、香港城市大学クリエイティブメディア学院 准教授

多様なポートフォリオを拝見でき、大変光栄でした。それぞれが丁寧に考え抜かれ、細やかな配慮が感じられ、心から感謝しています。審査員それぞれの個性が反映されて、豊かで多様なスタイルやアプローチを持つアーティストが選ばれたのではないかと感じています。今回が二度目の審査員としての参加で、以前応募された方々の再応募も見られたことを嬉しく思い、また前回との違いをいくつか見られました。アーティストとしての成長にはさまざまな形があることを改めて実感しました。ある意味では、それは自己を絶えず評価し続けることであり、芸術的実践そのものの重要な一部でもあります。大巻 伸嗣

美術作家

前回に引き続き、審査員として2回目の参加となる今回は、前回と比べて、より制作経験を積んだ応募者が多く、全体として一定の成熟度を感じさせる内容であったことが印象的でした。このアウォードが、実践的な表現の場として認知されてきていることの表れとも受け取れます。今回審査をしていて気になったのが、作家の言葉として語られる文章についてです。おそらくAI機能を使用したであろう文章が少なくないように感じました。AIを使用する事は悪いことではないですが、作者としての実感を伴った言葉が見えにくくなってしまう傾向があるように感じます。そうした中で、私はあくまで実直に自身の経験や身体的な制作プロセスに向き合っている作品や言葉に強く惹かれました。特に身体を用いたパフォーマンスや空間的なインスタレーション作品は、現在的な問いを内包しながらも、身体そのものを媒介とした表現に説得力があり、非常に興味深く感じました。

コロナ以降、私たちは「身体」という存在を改めて見つめ直す時間を持てたように思います。実際に選出させていただいた作家たちも、その身体の捉え方や、形・存在そのものに対する感覚的かつ批評的なアプローチを持っており、そのプロセスの在り方に魅力を感じました。

このような作家たちが、今回の受賞をきっかけに今後さらに発展していくことを大いに期待しています。

木村 絵理子

弘前れんが倉庫美術館 館長

今回の審査では、前回に比べてキャリアが豊富なアーティストや、海外出身で日本を拠点に活動するアーティストの応募が多かったことが印象的でした。回を重ねるにつれて、本アウォードが中堅の活発な活動をするアーティストのための機会として定着してきたことを実感します。ますます競争力が求められる状況下ではあるものの、ファイナリストに選ばれたアーティストたちには、倉庫特有の大きな空間で展示を実現する力だけでなく、同じ空間を共有して観客を迎え入れるため、共にグループ展を作っていくような調和力も求められます。表現者に要求される多彩な能力を試される場として、ファイナリスト展での展示がどのようなものになるのか、楽しみにしています。高橋 龍太郎

精神科医、現代アートコレクター

今回の審査は前回に比べ、比較的スムーズに絞り込むことができた。馴染みの作家がほとんどになってきており、それは良いことなのか悪いことなのか。日本の現代アートの質が粒揃いで一定の水準を超えてきている証しとも取れるが、一方で自分の選択がまるで生成AI化しているのではという居心地の悪さも感じてしまった。自分としては生成AIにおけるハルシネーションのような度肝を抜かれる作品を期待しているのだが、そこまでの作品はなかったように思う。

アートというのはいつもハルシネーションであると思いたい。

竹久 侑

水戸芸術館現代美術センター 芸術監督

今回は、前回と比べ、応募者の実践面の経験値が高い傾向にあり、ポートフォリオを見るにおいても興味深い活動に目が留まりました。すでに美術館や芸術祭での展示歴があるか否かを問わず、自身のスタイルを確立しつつあるアーティストの応募が目立ち、それぞれの志す方向を見据えて根気強く活動している様子がうかがえました。通過者として選定された方たち以外にも、今後の活動が期待できる応募者もいました。全体的に、東京の芸術・美術大学の在校生や出身者からの応募が目立ち、大学に偏りがあるように思え、関西方面の芸術・美術大学からの応募者が増えた時に全体の傾向がどのように変わるか、個人的に興味があります。椿 玲子

森美術館キュレーター

今回は、デジタルやロボティクス、さらにAIを使用した作品が増えました。ただ、単に最新の技術のみを使っているという訳でもなく、それらとアナログな技術の併用、デジタル技術を通して「身体性」や「物質性」を探るもの、ノスタルジーを表現するものなど、使い方の多様性と可能性が興味深いと思いました。さらに、クィアの視点、フェミニズムの視点、移民の視点などを持つ作品もあり、歴史の再解釈に重要だと感じました。いつの時代にも不確定要素と危機感はあるものですが、現代社会は、気候変動、戦争、格差、AIの進展、パンデミック後の価値観の変容など、多くの不確定な要素に直面していると言えます。こうした状況において、アートは「たった一つの答えや正しさ」を示すのではなく、「多様な存在の可能性」を表現によって提示しつつ、「それらが共存するための思考を促す場」として機能しているのではないかと思います。

最終審査員コメント

黒田は、ともすれば歴史に埋もれ、社会から忘れ去られてしまいそうな過去の存在を、丹念なリサーチとフィールドワークを通じて蘇らせる。鑑賞者に美術的な知識を強要せずとも巧みなナラティブで引き込む力を持ちながら、確かな歴史的事実に基づいたノンフィクショナルなコミカルフィクションという独自の語り口を確立している。同時に、果たして歴史とはどのように語り継がれていき、何が真実として残されていくのか、という根本的な疑問も提起しているように思う。特に昨今、爆発的な発信力を持つ各種メディアを通じて社会的に強い権力を持つ者の主張が新たな「事実」となり、歴史が遡り徐々に歪みとズレを生じて紡ぎ直されている。黒田の作品を通じた過去へのアプローチは、我々に気づきと警鐘を鳴らしているとも言えるだろう。 寺瀬由紀/アートインテリジェンスグローバル ファウンダー